当前位置:首页> 正文:比亚迪推149元喷漆、168元保养;超3成新能源4S店亏损;多家保司新能源车险盈利…拐点到了?

2025/9/11 16:28:06 老白金 原创

“淡季不淡,内卷退热”是8月新能源车市的主旋律,市场在高速增长的同时,竞争格局也在悄然转变。

尽管是传统淡季,但新能源车销量仍然保持强劲势头,零售渗透率首次突破55%,已经连续6个月渗透率超过50%。同时在价格战退潮、补贴逐渐退出的背景下,车企也逐步聚焦产品层面的竞争,20万以内的高品质新能源产品如雨后春笋上市,为消费者带来“价值感”成为新的破局点。

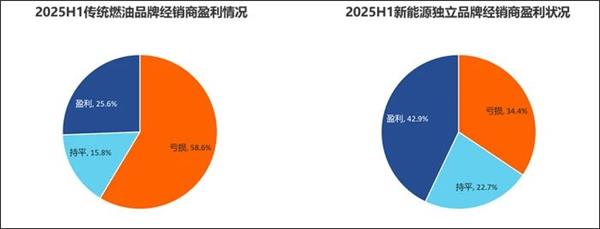

渠道端则是冰火两重天,经销商加速“选边站队”。数据显示,汽车经销商今年上半年亏损比例达到52.6%,“亏损面”首次突破半数,并创下近八年新高,经销商的生存境况越发严峻。

其中,新能源独立品牌的经销商经营状况好于传统燃油车品牌。新能源经销商盈利占比为42.9%,远高于传统燃油车品牌的25.6%,市场用脚投票的结果是,4S店们纷纷转投新能源,8月份最令行业津津乐道的莫过于尚界开放渠道招商后,已确认吸引超过1500家汽车经销商申请加盟。

对独立售后来说,主机厂亲自下场抢业务的动作依然迅猛。比亚迪与京东汽车在售后领域达成战略合作,升级的“精诚一家”则面向所有品牌车主推出149元喷漆、168元保养等业务,打造更丰富服务闭环的同时,已经直接对汽修厂们发起正面进攻。

不过,比亚迪、极氪等5家新能源品牌在海外被指“涉嫌维修垄断、或面临最高4700万元处罚”引起行业集中关注讨论,如果最终判罚成立,对国内新能源车企不遗余力打造封闭的售后体系,会不会产生警示作用?

一期内容带你了解2025年8月新能源车市热点要闻,本次月报分为三大部分:

一、新能源售后:

No.1 比亚迪等打造更丰富的服务闭环,独立售后遭到冲击力度更大

No.2 多家财险公司承保新能源车险盈利,车险行业拐点已至?

No.3 政策重拳整治新能源维修乱象,但能否打破“维修垄断”是关键

No.4 5家中国新能源车企涉嫌维修垄断,或面临近4700万重罚

二、车企4S生存状态

No.5 上半年超50%汽车经销商亏损,新能源新车销售毛利仍有16.8%

No.6 豪车4S店再次集体“倒戈”,尚界汽车获超1500家经销商加盟

No.7 车市压力下,新能源车企在渠道端求变

No.8 8月新能源汽车销量出炉,“零小问”或将取代“蔚小理”

三、行业热议事件

No.9 特斯拉自动驾驶事故被判赔2.4亿美元,国内车企受警示?

No.10 辅助驾驶≠自动驾驶,两部门再划监管、宣传红线

01、新能源售后

01、比亚迪等打造更丰富的服务闭环,独立售后遭到冲击力度更大

日前,比亚迪和京东汽车签署战略合作协议,后者成为比亚迪售后领域的电商合作平台。值得注意的是,这一次合作并不是简单的业务相加,而是一次优势互补、深度融合的大胆尝试。

根据合作,“比亚迪汽车售后官方旗舰店”及“精诚一家汽车养护官方旗舰店”在京东平台全面升级,这无疑标志着一种突破传统边界的新模式正式落地。

在产品层面,旗舰店为比亚迪车主提供涵盖原厂保养、精诚轮胎、原厂配件、汽车精品等在内的一站式售后服务;在服务升级层面,比亚迪售后“精诚一家”则是打破品牌界限,将服务对象扩充至所有品牌车主,无需试驾、无需认证,即可在线购买燃油保养、漆面快修、洗车等服务,并前往比亚迪4S店享受专业服务。

同时,最低19.9元洗车、149元喷漆、168元保养等活动力度,也是继去年7月推出的他品车主99元保养活动的全面升级,比亚迪以更低的门槛和更开放的姿态,全面抢占独立售后改色、保养、喷漆等高频且刚需业务。

比亚迪介入售后市场升级全面“抢客大战”的前提,是已经围绕售后业务打造了更丰富的服务闭环,自营车险更是补足了最后一块拼图。

在普遍观点看来,此次联手京东的深层次用意,是在于为稳住自身庞大且承受巨大压力的经销商网络。在此之前,比亚迪宣布对2025年上半年销售车辆按666元/辆的标准向经销商发放返利补贴,并推动精简SKU、实施库存熔断机制等举措。

比亚迪在售后布局上的稳扎稳打,甚至开始打破售后服务的品牌围墙,对独立售后的冲击不言而喻,主机厂主导售后时代或将加速到来。

此外,另一个搅局者——宁家服务在8月也有所动作。

8月18日,京东养车在北京大兴开出了一家“超级店”——京东养车维修改装贴膜大店暨技术中心正式开业,也标志着业内首个汽车综合服务中心正式落地运营。

这家店的背后是宁家服务和京东养车深度合作的成果,它集合了整车试驾、维修保养、汽车改装、超级贴膜工厂、高端音响体验室等功能,拿到了“一类维修企业”资质,可以承接从日常保养到新能源电池维修的全套服务。更狠的是,月贴膜超过500台,电池维修“当日送修、次日提车”的服务效率碾压传统4S店。

对宁家服务来说,已经以电池为核心整合了“检测、保险、回收资源”等关键领域,构建了一套“新能源售后业务生态”闭环。

而当前在后市场的频频布局,更像是要整合行业力量,有效承接即将爆发的“三电维保”业务,基于“技术、网络、生态”三个维度构建竞争壁垒,守住产业价值链的最后一环。

截至8月,宁家服务在全球75个国家建立了1100+服务门店,其中国内站点超过800家;备件仓库67座,仓库面积大于37万平米,帮助服务网点实现“8小时一般故障解决,疑难故障72小时解决”。

当巨头们不断深化生态整合,接下来后市场的竞争焦点就不再局限于单纯的规模扩张,而是专项对服务品质、响应速度与数据价值的极致挖掘,后市场的维保模式或将被重新定义。

文章详情可见:《比亚迪售后放大招:所有品牌车主可享149喷漆、168保养等服务,车企抢客再升级?》

02、多家财险公司承保新能源车险盈利,车险行业拐点已至?

据8月车险市场消息,今年上半年,财险公司实现车险保费收入4505亿元。从车均保费这一指标来看,截至8月13日,据57家财险公司披露的上半年车均保费显示,最高达5700元,最低为900元,平均值为1978.56元。其中,有39家上半年车均保费在2000元以下。

而上半年车均保费超过4000元的现代财险、比亚迪财险等财险公司,业务范围主要聚焦在新能源车险。

新能源车“承保亏损”像一个难以打破的魔咒,肆掠了车险市场多年,赔付率高、维修成本贵等难题让众多保险公司苦不堪言。2024年,车险行业承保3105辆,保费收入1409亿,却亏损了57亿元,且呈现连续亏损。

不过,今年上半年的数据却令人振奋,一方面是尽管新能源车险的险企车均保费仍处于高位,但较2024年有所下降;另一方面,平安、太保、比亚迪财险等实现承保盈利,新能源车险曙光初现。

先看比亚迪财险,据披露的报告显示,今年上半年,比亚迪财险实现保险业务收入13.98亿元,同比暴增1978.5%,已超去年全年。同时比亚迪财险上半年实现净利润3134.59万元,同比增长69.89%,成功扭亏为盈。

据平安产险披露,上半年平安产险实现承保新能源车575万辆,同比增长49.3%,新能源车险原保险保费收入217亿元,同比增长46.2%,市场份额27.6%,实现当期新能源车险业务承保盈利,成本呈可持续优化趋势。

虽然中国太保仅披露了新能源车险保费规模——上半年新能源车险服务车辆超过530万,保费收入为105.96亿;不过在业绩发布会上,太保产险称,太保产险的新能源车险业务已经进入盈利区间。

而人保财险早在2024年就已宣布实现家用新能源车承保盈利。今年上半年人保财险新能源车保费收入272亿元,同比高增38.4%。虽未提及新能源车盈利情况,但得益于车险保费增长和费用率的下降,实现整体承保利润87亿元,同比提升67.7%。

头部财险公司实现承保盈利,让行业看到了新能源车险盈利的拐点,也增强了中小保险公司在新能源车险领域的承保信心,对整个车险市场来说,将是有利的市场基础和未来风向。

03、政策重拳整治新能源维修乱象,但能否打破“维修垄断”是关键

新能源车维修还没有经历“野蛮生长”,就要走向“规范发展”了。

8月7日,重庆市交通运输执法总队发布消息,即日起至11月底,将在全市开展新能源汽车维修市场不规范问题专项整治行动。

据执法人员强调,从事新能源汽车维修企业需取得相应资质并在交通部门进行备案。在执法过程中,某新能源4S店被进行维修记录进行例行检查时,发现该店对某新能源车进行过驱电机、电机控制器、减速箱三合一电动总成更换,但是却没有进行新能源车维修备案,因此将要面临5000元的罚款。

AC汽车在“重庆市交通运输委员会”官网上看到,机动车维修经营备案公示中的汽修企业经营范围中,明确标注了燃油车、电气系统维修等信息。

▲图片截取自重庆市交通运输委员会官网

据悉,汽修企业要取得相应资质备案,需要按要求配备相关技术人员和专业维修设备,其中,维修人员须持有“新能源汽车维修技能证书”及“低压/高压电工作业证”,对场地也有一定的功能分区要求。

无独有偶,在此之前,河南省市场监管局发布《关于规范全省新能源汽车维修保养市场价格行为的提醒告诫书》,对新能源车维修保养的市场价格,进行了明确规范,要求“明码标价、严格规范价格行为”等。

实际上,新能源车销售端发展迅猛,但在维修体系,尤其是电池系统的维修却仍处于初期。

一方面是新能源车企常通过加密技术、数据权限限制及质保条款,将“三电”系统的维修权牢牢掌控在授权渠道;另一方面,电池包及相关软件技术被整车企业垄断,同时零配件供给渠道严重受阻,独立售后维修店难以获取原厂配件和技术支持,不仅导致维修成本居高不下,也极大增加了维修难度与风险。

而当前维修权不明、维修难、维修贵的窘境也惹得新能源车维修市场乱象丛生,对此,政府部门出台相关政策措施进行有效引导是一个积极的信号,既维护了商家正当经营的权利,也保护了车主的消费权益。

但需要思考的是,按照行业内“售后端市场滞后5年”的规律,未来3-5年,新能源汽车将进入“三电”维修高峰期,新能源售后市场必然是一块巨大的蛋糕,然而车企在上游“全面截流”的做法,反而加剧了这一维修窘境,届时相关政策是否会有倾向性呢?

04、5家中国新能源车企涉嫌维修垄断,或面临近4700万重罚

打破“新能源车维修垄断”,国内尚未有声音,但国外已开出罚单。

近日有澳媒报道,比亚迪、极氪、小鹏、Smart和零跑五家中国新能源品牌因涉嫌垄断售后维修业务,可能面临最高1000万澳元(约合4700万元人民币)的罚款。

据悉,截至目前,已有包括比亚迪、极氪、小鹏等在内的23个中国汽车品牌进入澳大利亚市场。其中,比亚迪发展迅速。今年7月,比亚迪在墨尔本交付了第6万辆新能源汽车。仅在6月,其单月交付量同比大幅增长368%,刷新纪录。

但是销量快速增长的背后,售后服务体系仍存在明显短板。据澳大利亚媒体报道,比亚迪虽在官方维修信息平台AASRA上注册,但其信息链接仍指向错误页面,客服联系方式也未更新,仍显示为经销商渠道。

除比亚迪外,极氪、Smart和小鹏均表示,正在开发符合AASRA要求的维修信息门户;零跑则未予以回应。

视角转回国内,同样是面临类似的技术垄断与维修困境,国内市场讨论的热度高,但是并没有出现车企因维修垄断被处罚的典型案例。

但新能源车企打造的售后封闭体系正在加剧行业不公,不仅导致汽修厂既“修不了”也“不敢修”,因垄断而推高的维修成本也都由车主买单,这才是整个新能源车售后市场的“软肋”。

因此,澳洲对5家中国车企的处罚,或是一次值得警惕的售后“合规提醒”。

文章详情可见:《重磅!5家中国新能源车企涉嫌维修垄断,或面临近4700万重罚》

02、车企4S生存状态

05、上半年超50%汽车经销商亏损,新能源新车销售仍能贡献16.8%的正毛利

近日,中国汽车流通协会发布《2025年上半年全国汽车经销商生存状况调查报告》显示,上半年汽车经销商亏损比例上升至52.6%,持平比例17.5%,盈利比例29.9%。超半数的经销商都在亏损,卖车也不是一门好生意了。

其中,传统燃油车品牌经销商的处境尤为艰难,亏损比例高达58.6%,盈利占比25.6%。新能源独立品牌的经销商经营状况要略好一些,盈利占比为42.9%,亏损比例为34.4%。

▲图片来自中国汽车流通协会

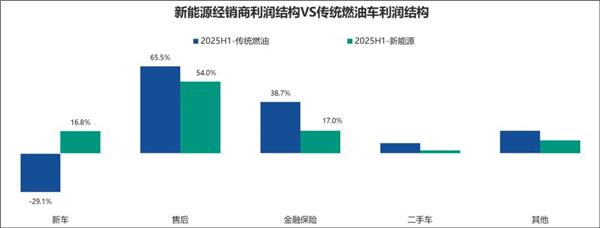

新能源车盈利的原因,从经销商经营的毛利结构对比可知一二。

在经销商整体毛利构成中,新车、售后和金融保险的毛利贡献分别为-22.3%、63.8%和36.2%。新车销售毛利贡献不仅为负数,且新车亏损进一步加剧,售后、金融保险等高附加值业务则成为主要利润来源。

▲图片来自中国汽车流通协会

其中,新能源独立品牌4S店在新车、售后和金融保险的毛利贡献分别为16.8%、54.0%和17.0%。

也就是说,在经销商“卖一辆亏一辆”的常态下,新能源独立品牌的新车销售仍能贡献16.8%的正毛利,在当前的车市内卷下,已经非常难得。

因此,汽车经销商们面对生存困境,已经积极转投新车销售赚钱的新能源品牌,如小米汽车、问界、比亚迪、吉利新能源等都是经销商的追捧对象。

据“第一财经”报道,一位加盟新能源品牌的经销商表示,尽管自主新能源品牌的返点佣金较豪华燃油品牌少,但好在“薄利多销”,可以靠数量弥补。

不过值得注意的是,转投新能源品牌并不意味着百分百赚钱。上述数据也显示,新能源独立品牌的经销商经营亏损比例也达到了34.4%,随着产能过剩风险增加,新能源汽车一线销售压力也会随之增大,必然会影响盈利情况。

06、豪车4S店再次集体“倒戈”,尚界汽车获超1500家经销商加盟

尚界正在打响一场渠道领域的“闪电战”。

8月14日,尚界方面表示,渠道招商目前已经超过1500家经销商报名,其中不乏保时捷、沃尔沃、路特斯等豪华品牌4S店的转投加盟。

据媒体报道称,尚界渠道明确分为体验中心店、专网店和共网店三类,并采用“专属用户中心”和“鸿蒙智行用户中心”双网服务体系,这个策略既保留了独立品牌形象,又借助华为门店体系的共网店,快速扩展的尚界的销售渠道,实现车上市即上量。

8月25日,尚界H5开启预售,预售价16.98万元起。预售开启后1小时,尚界H5收到了超2.5万张小订,这个数据也让押重注的经销商们有了更多的信心。

值得一提的是,尚界这场渠道招商再次引发豪华品牌经销商集体“倒戈”,但却不是盲目跟风。

一方面是豪华品牌的销售返点不仅大不如前,而且毛利率也断崖式下跌;但另一方面,新能源品牌经销商却能保持15%以上的单车毛利,这个数字落差背后就是经销商们寻求的生存空间。

对尚界来说,高效吸纳这些豪华品牌经销商的好处显而易见,如原保时捷经销商带来的“一对一管家服务”标准,已被纳入尚界服务体系;沃尔沃4S店积累的20万高端用户数据,正在转化为尚界H5的首批潜客名单。而且这些豪华品牌4S店位置优越,装修完善,简单改造后即可投入营业,建设成本低、效率更快。

据消息显示,尚界用户中心预计9月正式开业,部分城市已启动紧急招聘,建店节奏明显加快。

07、车市压力下,新能源车企在渠道端求变

车企在渠道端的策略变化,是其应对市场压力的最直观反映。

8月21日,消息证实极氪正在推进代号“M”的渠道改革计划。在不改变直营模式本质的前提下,部分极氪直营门店和极氪家门店将转让给投资人。

而在此之前的5月,极氪已经宣布引入合伙人模式,以“直营为主、合伙人模式为辅”的方式加速下沉市场布局。毫无疑问,“M”计划将再次推进渠道改革。

但极氪方面明确合伙人模式的核心是代理制。具体来看,极氪引入优质投资人合作伙伴,由其提供建店资源并管理销售团队,但用户仍然通过极氪官方App直接下单和开票,保持订单制生产方式不变。

同时,无论直营店还是合伙人门店,所售车辆均执行全国统一零售价,门店的服务标准和用户体验也将保持一致。这种模式既保留了直营体系对用户体验和服务质量的把控,又通过引入本地化资源降低了在下沉市场的扩张成本与风险。

正如所说,渠道调整背后必然存在市场压力。2025年,极氪背负32万辆的年销售目标,但是上半年累计销量为90740辆,完成目标的28.36%,下半年销售压力巨大。

同时,截至2024年底全球538家门店中,约65%集中在一二线城市,下沉市场覆盖率不足,这导致三、四线的城市用户,需驱车80公里以上才能享受官方服务,因此主攻下沉市场成为重中之重。

代理制模式同样也受到了华望汽车的青睐。

8月11日,广汽集团与华为合作的华望汽车项目正式启动渠道招商,明确主要采取代理制模式,首批招商覆盖40个城市。

据介绍,与之前华为的供应商模式、HI模式、鸿蒙智行模式都不同,华望汽车将建立独立的品牌销售渠道,坚持依托少商多店原则,以“1+N”渠道模式,即1个核心商圈用户中心+N个商超体验店进行网点布局。

这一模式下,综合势力优秀的经销商可以优先拓店,对于资源和经营能力强的经销商可以做到一城一商,甚至一省一商。

同时,华望将贯彻以销定产策略,体验中心/用户中心下订,用户中心交付,华望按照订单发车并给予返点,门店低库存,有效降低经销商的资金压力和渠道运营压力,从源头上避免高库存带来的经营风险。

也就是说,代理制模式带来的“产品确定性、盈利确定性”给了经销商信心,首轮招商吸引超120家经销商参与,其中包括了广汽系原有经销商、百强集团及鸿蒙智行合作伙伴,这也证明了代理制模式在销售端的优势。

不过与极氪遇到的问题类似,投资人对于客流量较小的城市心有顾虑,如何推进渠道下沉仍面临不小的挑战。但新能源市场竞争如此激烈,渠道变革或许会是更多新能源车企的选择。

08、8月新能源汽车销量出炉,“零小问”或将取代“蔚小理”

各大车企如期公布8月销售数据,新能源市场依旧热闹非凡。

根据乘联会发布的数据,8月新能源乘用车市场零售销量为110.1万辆,同比增长7.5%,环比增长11.6%。1-8月累计零售销量达755.6万辆,同比增长25.8%。同期,新能源乘用车出口20.4万辆,同比增长102.7%,环比下降6.5%。

两组数据反映了新能源汽车市场在国内和国际市场的持续增长态势,尤其8月零售渗透率达到55.2%,显示新能源车在国内市场继续狂飙。

具体来看各新能源车企的具体销量。

国内的龙头老大依然是比亚迪。8月份,比亚迪以37万辆销量的绝对优势占据榜首,全年累计销量达到282万辆。吉利新能源以14.73万辆紧随其后,紧接着是上汽集团新能源的12.98万辆,传统车企巨头依然掌控着市场基本盘。

新势力阵营则呈现冰火两重天的景象。零跑汽车以5.71万辆的交付量再创历史新高,成为新势力最大的黑马;小鹏汽车和蔚来汽车也分别交付3.77万辆和3.13万辆,同样创下历史最佳成绩。其中值得一提的是,乐道L90上市首月交付1.06万辆,是蔚来历史上销量破万最快的车型。

华为支持的鸿蒙智行的销量依然稳定在4.5万辆,成交均价高达38万元,实现了量价齐飞。随着90万新车交付的里程碑的达成,鸿蒙智行强大的体系化交付能力和市场认可度有目共睹。

小米汽车依旧没有公布每月具体销量,8月销量依旧超过30000台,一如7月的销量成绩。不过,目前小米汽车面临最大的问题是自己的产能。截至7月底,小米汽车未交付订单超过40万台,按照现有产能,部分用户需等待一年以上才能提车。

而理想汽车开始掉队了,8月交付新车2.9万辆,同比下滑40.72%。这已经是其连续第二个月销量下滑。虽然理想汽车9月1日宣布理想MEGA月交付突破3000台,但这款高端车还不足扭转当前整体局面。

在传统车企的新能源品牌中,深蓝汽车销量最高,其8月销售为2.8万辆;阿维塔销量增幅最高,为185%,二者都是长安旗下品牌。此外,即将于港股上市的岚图汽车销量表现稳定,8月销售1.4万辆,今年以来月销持续在万辆以上。

“金九银十”旺季已经到来,随着“零小问”表现优异,9月新能源车市场格局还将进一步演变。

03、行业热议事件

09、特斯拉自动驾驶事故被判赔2.4亿美元,国内车企受警示?

当地时间8月1日,特斯拉在美国一起自动驾驶责任案中败诉。

美国佛罗里达州联邦南区地方法院裁定特斯拉在一起自动驾驶所致的车祸中承担33%的责任,并支付高达2.43亿美元的赔偿金。

案卷公开材料显示,事故发生在2019年的佛罗里达州基拉戈,当时车主正驾驶Model S轿车,并启用了特斯拉“增强版自动辅助驾驶”功能。在行驶中,车主因手机掉落而分心去捡时,车辆以超过60英里/小时的速度加速冲过一个十字路口造成事故,一人当场死亡,一人重伤。

车祸受害者及家属,在起诉车主并达成和解后,也起诉了特斯拉。

这起诉讼的核心在于对事故责任的界定。原告方认为,特斯拉明知自动驾驶系统设计只适用于高速公路,却故意不限制其在其他道路的使用。该起事故中,ModelS车主在庭审中表示,自己当时相信自动驾驶系统会在前方有障碍物时自动刹车。

特斯拉则认为,事故的全部责任在于驾驶员的行为,因为当时超速且脚踩在油门上,这覆盖了自动辅助驾驶的指令,并且在捡手机时没有注视路面。特斯拉强调:事故与自动辅助驾驶无关,裁定是错误的,只会阻碍汽车安全发展。

不过该案的裁定的判罚结果已经说明,这场由自动驾驶引发的事故究竟是谁的责任。据悉,特斯拉败诉的一个核心关键点,就是被指控在宣传上存在误导性,在明知道并非全自动驾驶,仍然使用了“Autopilot”这个带有强烈暗示性语言的词汇。

很显然,这对国内车企也具有警示意义。

一方面是宣传上,工信部对智能驾驶宣传口径要求规范化,不得进行夸大和虚假宣传,严格履行告知义务等,这是对此前五花八门的“高阶智驾”、“智能驾驶”等模糊的营销概念“去泡沫”,避免智能辅助驾驶功能的误用或滥用悲剧发生。

另一方面,责任认定上,目前国内车企在购车合同中明确约定了当下车辆上搭载驾驶辅助系统并未达到L3级别的自动驾驶,因此,出了事故,仍是驾驶员来承担责任。

不过,比亚迪已经发出官方承诺,在中国市场,对所有天神之眼车辆用户在泊车辅助场景下的安全及损失“兜底”。虽然只针对泊车场景,却是国内车企中的第一个,也相信会有更多的车企跟进。

10、辅助驾驶≠自动驾驶,两部门再划监管、宣传红线

8月14日消息,市场监管总局、工业和信息化部发布《关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传的通知 (征求意见稿)》,向社会公开征求意见,反馈截止日期为2025年9月15日。

这份被称为“史上最严监管”的通知直指行业乱象,核心内容主要体现在两个方面:规范宣传行为和严格管理OTA升级。

在宣传方面,征求意见稿指出,企业不得在命名和营销宣传中使用任何可能让消费者误以为是自动驾驶的字眼,不得暗示消费者可以将其视为自动驾驶系统。

同时,企业对智能网联新能源汽车相关信息的宣传,必须真实全面,杜绝虚假、夸大宣传,防止误导消费者。

在OTA升级方面,企业未经备案不得开展相关活动,不得推送未经充分测试验证的软件版本,更不能利用OTA隐瞒产品缺陷。

工信部和市场监管总局将加强协同管理,对未按要求报送参数、车辆性能不符、违规开展OTA 升级等情况依法处理,还将重点抽查频繁进行OTA升级的企业。

援引“竞合人工智能”的报道,新规短期来看,部分依赖“科技营销”的车企可能会难受。那些靠“自动驾驶”概念拉高估值的公司,得重新调整话术;还有习惯用OTA“打补丁”掩盖车辆缺陷的车企,也得适应更严格的流程。

可以看到,随着监管政策的完善,智能驾驶行业将逐步走向成熟和分化,行业里“拼噱头”和“拼真技术”的车企将走向不同的结局。

各种跨界者加入战局,导致客户购买和安装轮胎的方式迎来变化。传统维修...

小桔车服召开安全管理委员会专项会议,会议任命小桔租车、小桔养车、小...

从预约检测到透明报价、从专业技师到纯正配件,从免费车辆电子健康检测...

哪些汽服门店在换门头?换门头的原因是什么?