当前位置:首页> 正文:重磅!事故车维修需提供“5年质保”,保险公司与修理厂的零和博弈再升级?

2025/5/19 16:40:58 未然 原创

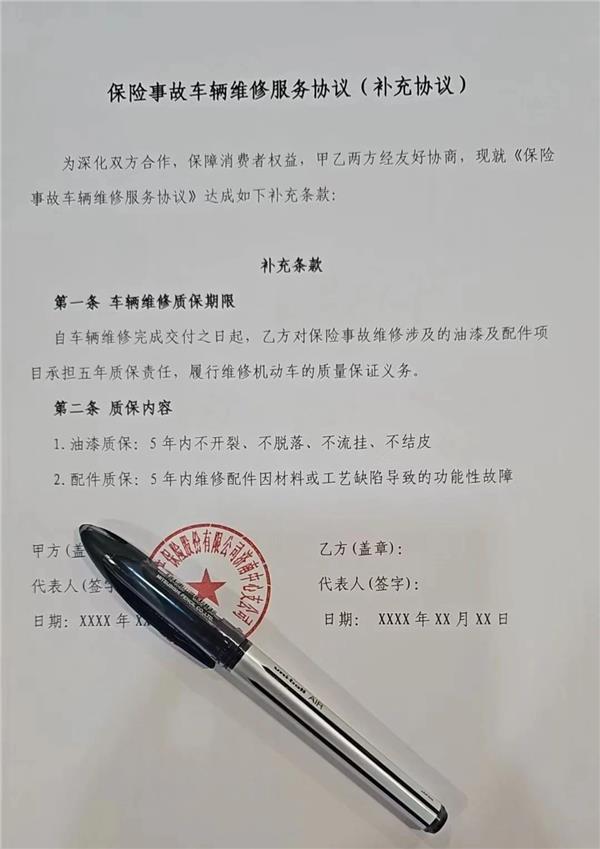

近日,一个汽车售后的群里,因为下面一张图片“炸锅”了!

如下图所示,某头部保险公司甩给了店里一纸《保险事故车辆维修服务协议(补充协议)》。核心内容是,要求车辆维修方对保险事故维修设计的油漆及配件项目,承担五年质保责任。

这样的要求合法、合理吗?这样的补充协议该不该签?

01、机动车辆维修的质保期

保险公司张口要求维修商针对油漆及配件提供5年质保,那按照相关法律法规的规定是多少?

根据交通运输部《机动车维修管理规定》第三十六条机动车维修实行竣工出厂质量保证期制度:

汽车和危险货物运输车辆整车修理或总成修理质量保证期为车辆行驶20000公里或者100日;

二级维护质量保证期为车辆行驶5000公里或者30日;

一级维护、小修及专项修理质量保证期为车辆行驶2000公里或者10日(质量保证期中行驶里程和日期指标,以先达到者为准)。

以上是最低标准,企业当然可以承诺给用户更高标准的质保服务,《机动车维修管理规定》第三十八条,机动车维修经营者应当公示承诺的机动车维修质量保证期。所承诺的质量保证期不得低于第三十六条的规定。

更高标准的质保承诺,意味着成本。

保险公司要求维修企业对油漆及配件项目承担五年质保责任,明显高于行业法规的要求。对于维修企业而言,签署此类协议意味着在发生维修质量问题时需承担责任(如免费返修或更换零件),并承担相应的成本。

保险公司为何会提出五年质保要求?

02、保司提出“5年质保”的背景

在笔者所著的《汽车业的保险经营创新》一书中,对保险公司与汽车维修企业的业务模式、合作关系,及保费换送修模式进行了系统梳理。无论是保险公司视角的"产保比",还是汽车经销商视角的"送修比",本质上都是双方资源的对价。

一直以来,保险公司都是事故车维修的最大支付方。面对因厂方频繁调整配件价格而产生疑虑的维修商,保险公司自然不会甘心坐以待毙。要么与4S店在前期协商更高的保费规模或份额,要么直接寻找赔付成本更低的社会修理厂。

曾有一段时间,双方在业务增长中各取所需,保费换送修模式倒也相得益彰。

两大变量改变了原有的一切:增长收敛的市场,和新能源的突飞猛进。

在汽车行业竞争格局中,前者(车企)使得原本的增长与份额之争日益演变为存量博弈,卖车亏钱、赚钱靠售后已成为行业共识。后者(保险公司)则将原本微薄的车险承保利润拖入全行业亏损,用燃油车利润贴补电动车,更成为保险公司的权宜之计。

前者为追求事故车利润,常在修换标准和配件上"动脑筋"。钣喷业务外包及经销商集团公开的零配件招标,印证了维修领域"马无夜草不肥"的潜规则——4S店宣称的"原厂件"是否货真价实,实则存疑。

后者为控制赔付成本,则在修换标准、配件价格、工时定价等环节进行克扣。当保险公司支付万元定损赔款后,发现维修商为利润最大化采取各种降本措施时,难免自感成了"冤大头"。

单巴掌拍不响,事从两来,难怪一方。站在当事方视角,谁都会觉得自己有理并且委屈。谁让原本可以愉快分的蛋糕,变成了零和博弈了呢!

站在保险公司视角,我是事故车赔款支付的买单方。我花钱为保单消费者购买的维修服务,要求品质可靠总是应该吧?我花了1万赔款,如果购买的维修服务和配件品质的得不到保障,相反维修方为了自身利润最大化“捣糨糊”,也并非合理吧?

当前汽车维修行业普遍存在的技术标准参差不齐、配件质量良莠混杂的现状,往往导致修复部位在短期内出现二次故障。这种行业乱象不仅损害消费者权益,更迫使保险公司陷入重复赔付的恶性循环。

通过具有法律效力的补充协议,保险公司系统性地将质量保障责任嵌入服务链条。协议细则通常规定:在五年质保期内,若因维修工艺缺陷或配件质量问题导致车辆再次损坏,维修企业须无条件返工修复,必要时还需承担连带赔偿责任。

这种制度设计实质上构建了风险共担机制,既倒逼维修企业提升作业标准,又有效遏制了部分商家为追求短期利润,而采用"以次充好""偷工减料"等投机行为。

从产业生态角度看,这种权责对等的契约关系,正在重塑汽车后市场服务价值链的良性发展格局。

美其名曰:深化双方合作,保障消费者权益。

换做你是买单方,对服务品质提出要求,也并无原罪。对于保险公司的做法,这背后还有没有更深层次的意图?斗胆分析大致有三点,供参考。

03、保司此举的3大深层动机

直接说保司想干什么,难免会有以小人之心度君子之腹的嫌疑。这个问题,我们可以换个视角,从如此要求对保险公司有哪些潜在的好处或利益来探讨。

首先是保险公司作为事故理赔的买单方,他们和被保险人才是事故车维修的业务当事方,是有权利和资格就车辆维修做出选择的。

先行的《机动车商业车险示范条款2020版》和《新能源汽车商业保险专属条款(试行)》中,关于赔偿处理部分的表述为:

赔偿方式由保险人与被保险人协商确定;

因保险事故损坏的被保险车辆,修理前被保险人应当会同保险人检验,协商确定维修机构、修理项目、方式和费用。

对于保险公司来说,对合作的维修机构提供质保要求(哪怕是高于行业标准),实际上是进一步变相控制理赔成本和筛选维修机构。尤其是在鱼龙混杂的汽车维修市场中,花钱可以靠谱修车,越来越不容易了!

保险公司要求维修机构提供5年质保,是倒逼也是筛选。

其次是拿到了维修商的5年质保承诺,保险公司就可以直接告诉买它家车险的消费者说,你看车险选我,修车问题5年质保!

要知道,没有几家保险公司能够对4S店们提出这样的要求的,前提是手里拿捏足够的事故车送修线索资源。

当然这样的“竞争优势”对于同属头部的保险公司来说,也并非壁垒。

有足够事故车资源的保险公司,“筛选”出承诺超长质保的维修机构,对车主是差异价值。

最后,当保险公司拥有了足够多的维修供应商承诺提供5年质保,对于保险公司的事故车“推荐送修”话语权就会得到加强。

如果遇到个别客户对于保险公司推荐其去合作的“社会修理厂”心存疑虑,这时候保险公司完全可以拿出协议告诉车主:别怕,我们和对方签了5年质保承诺的协议。去我们推荐的修理厂,一样可以放心修!

保险公司敢于向车主承诺其推荐的维修机构是放心靠谱的,引导被保险人去哪里修的话语权更强了!

04、维修机构能做什么?

“这样的协议决不能签!”

“保险公司定损,配件会给满原厂件的钱吗?理赔打折,还要求4S店的承诺。”

“一台没有出过事故的车,厂家质保也只有三年。维修了之后,反而还要变成5年的质保。”

对于从事汽车维修的同仁们来说,看到一份这样的补充协议,直观反应是不满和气愤。“会直接影响事故车维修利润”和“有利于综修厂锁客”,是大家能看到的影响。

不签行不行?难!

愤愤不平过后,大致还是要签的。与掌控大量事故车送修资源的保险公司博弈,弱小的维修方很难“掰手腕”。

存量博弈的双方很容易陷入零和博弈,一方的盈利往往都是以另一方的亏损为代价。谁能掌握资源的话语权,谁就能成为更强势的一方。汽车维修企业当然可以嘴上骂骂保险公司们吃相难看、不讲武德。

对于保险公司来说,过去有保费就是娘;到了新能源时代连有保费都不够了,它们要的不仅要有保费,还得是保足保全非车险!有足够实力,可以“打一打”!

但问题是,那些在你店里买了车、并且出过“代码单”的车主,为什么遇到事故以后第一时间想起的不是给你打电话呢?为什么在保险公司向车主推荐维修企业时,他们不会坚决地告诉保司,我想去XX店修,行不行?

无论如何,保险公司只会影响客户,坚决不敢告诉客户只能去哪里,或者不能去哪里的!

想要不被保险公司“拿捏”,维修企业的选择只有两条:要么搞得定保费,要么搞得定车主!

最有一句:无论对保司还是维修机构,让用户修车能放心、可靠,才是正道。

当前的事故维修行业,这样的商家,还是稀缺!

各种跨界者加入战局,导致客户购买和安装轮胎的方式迎来变化。传统维修...

小桔车服召开安全管理委员会专项会议,会议任命小桔租车、小桔养车、小...

从预约检测到透明报价、从专业技师到纯正配件,从免费车辆电子健康检测...

哪些汽服门店在换门头?换门头的原因是什么?